“课堂讲授+现场教学+

交流研讨”

三结合创新青马培训

——从“矿魂”传承到转型实践,青春与时代同频共振字

当工业遗产的锈迹与转型发展的曙光交相辉映,当“矿山铁人”的故事与习近平总书记的指示精神碰撞融合,长治学院青马工程专题培训以“课堂讲授+现场教学+交流研讨”的创新形式,为青年学子打造一堂沉浸式、有温度的思政课。从石圪节煤矿的红色现场到专题培训的理论殿堂,再到交流研讨的思想碰撞,学员们在触摸历史中坚定信念,在解读时代中锚定方向。

10月28日下午,长治学院青马学员走进石圪节煤矿工业遗产园区,开启了一场与历史对话的实践学习。斑驳的苏式建筑、退役的机床设备、陈列的道钉回收竹筐,每一处细节都在诉说“艰苦奋斗、勤俭办矿”的传统——这里曾见证煤矿从1926年初创时的艰辛开拓,更记录着“三天轮”技术革新的突破时刻。

任明辉馆长的讲解让“矿魂”变得可感可触:全国劳动英雄郝晓明37年带伤坚守井下,9根手指受伤仍出满勤,连孩子出生都未离岗;全国煤炭系统劳模屈天富带着胸前蜈蚣状的伤疤,仍带头推进技术革新、创下产煤纪录。参观现场,多名学员深有感慨,“对比前辈在黑漆漆井下的日复一日,我备考时的畏难情绪太渺小了。”一名大三学员说道。还有一位学员说道:“‘艰苦奋斗、勤俭办矿’的精神内核在细节中愈发清晰”“这些近乎执拗的坚持,正是对资源的敬畏与担当。”字里行间满是对自身懈怠的反思,更藏着对矿山先辈坚守的敬佩。

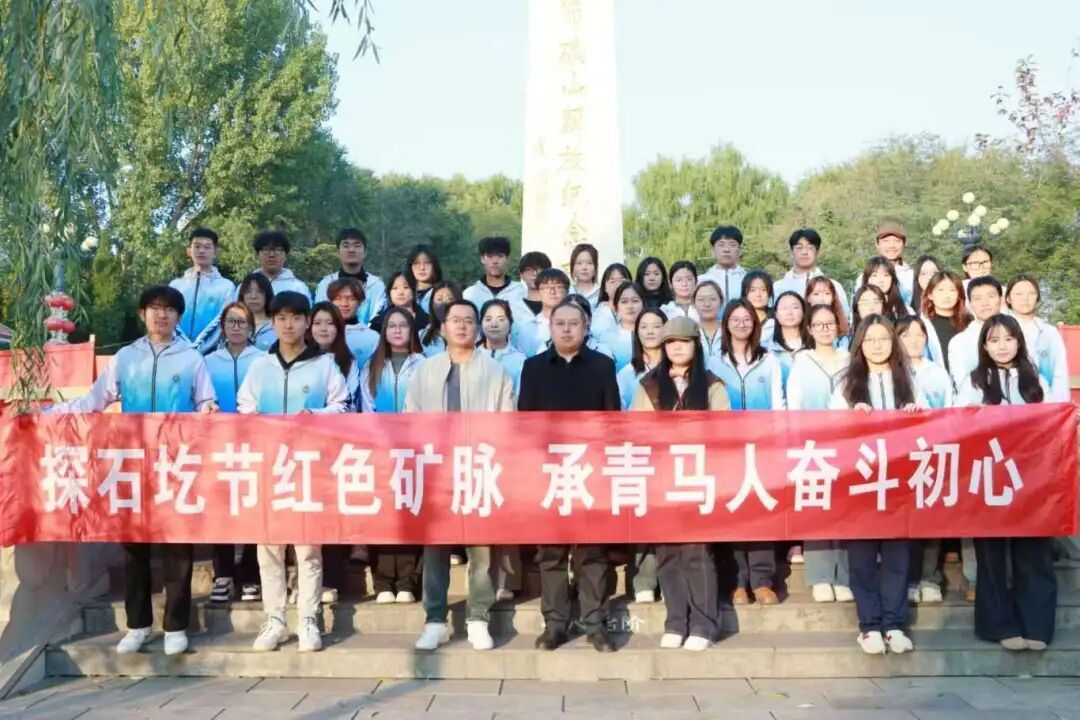

在矿山解放纪念碑前,学员们身着统一校服,举起右拳重温入团宣誓。铿锵誓词回荡在工业遗产园区上空,既是对先辈奋斗精神的致敬,更是青年一代接力使命的承诺。参观尾声,通过观摩实物车床、三天轮等生产设施,学员们直观感受到了“技术革新”始终是石圪节精神的核心,为后续理解山西转型发展埋下伏笔。

如果说现场教学是“沉浸式体验”,那专题培训便是“理论坐标系”。10月30日晚,长治学院马克思主义学院主任刘隆博士以“深刻理解和准确把握习近平总书记关于山西转型发展重要指示精神”为题,为学员们搭建起从理论到实践的桥梁。

课堂上,刘隆老师从“五次亲临”的牵挂切入,细数习近平总书记考察山西的足迹——从太行深处的乡村振兴到转型综改示范区的产业调研,从煤炭企业的智能化车间到黄河流域的生态治理,每一次指示都精准契合山西发展需求。结合“山西煤炭储量占全国近1/4,却曾因‘一煤独大’面临GDP增速下滑”的现实困境,深入解读转型的核心要义:“转型不是‘弃煤’,而是‘优煤’与‘多元’并举。”

新元煤矿的“无人值守”智能车间、华阳集团的无烟煤生产钠离子电池、美锦能源的“煤—焦—氢”产业链……一个个鲜活案例,让学员们清晰地看到山西转型的实践路径。

学员们的感悟与行动是最好的答卷。课堂授课结束后,随即开展学员学习交流汇报,有的学员计划毕业后参与采煤沉陷区生态修复,将“矿山绿色转型”作为职业目标;有的学员立志研究煤基新材料,希望延续石圪节“技术革新”的基因。众多学员纷纷表示将走进班级、社团,分享矿魂故事与转型知识。

“以前觉得‘艰苦奋斗’是口号,现在知道它是郝师傅井下的每一班坚守;以前觉得‘转型发展’离自己很远,现在明白它需要我们用专业能力去推动。”校团委新媒体中心视觉部张琪在感悟中写道。从工业遗产中的精神传承,到专题培训里的时代解读,这场青马课程让红色基因有了新载体,让转型发展有了青春注脚。

校学生会李姿萱表示:从乌黑煤层到红色遗产,石圪节的每一块砖都在诉说坚守。红色基因从不是陈列的展品,而是奔涌的力量。作为青马学员,不仅要读懂这段奋斗史,更要接过先辈的“精神矿灯”,以理想为镐、以担当为钎,在强国建设的“主战场”上,续写属于我们这代人的“开采传奇”。相信在不久的将来,我们必将带着这份“硬核”信仰,在各自的岗位上“深挖”实干,让青春在党和人民需要的地方绽放光芒。

未来,长治学院团委将继续探索“一月一次专题培训、一月一次主题研学,一季度一次专题讨论、一学期一次素质拓展、一年一次无领导小组讨论、一年一次成果汇报展示”的“六个一”培养模式,打造长治学院青马工程培养品牌,让青年在“走出去”中触摸真实历史,在“学进去”中读懂时代使命,实现“听故事”到“讲故事”的转变,“学理论”到“践初心”的跨越。坚定不移的以信仰为笔、实践为纸,培育出一个个心怀家国的青年先锋,从而更好的在新时代的征程上,书写着青年与党同心、跟党同行的鲜活篇章,真正成长为与山西转型同频、与国家发展同步的新时代青年。